|

|

Lien de la notice historique sur le site du Ministère de la Culture

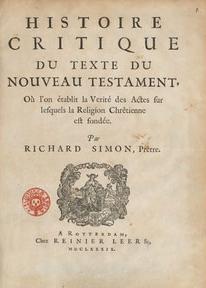

Auteur d’une œuvre abondante qui « juge la littérature religieuse du XVIIe siècle » (Margival, 1900), Simon a longtemps été absent de la kyrielle des théologiens du Grand Siècle, tels Bossuet, Arnauld, Nicole ou Pascal. Persécuté avec acharnement, aucun de ses livres n’est réédité au XIXe siècle. Pourtant, il fut un esprit universel qui a touché à tout ce qui concerne la Bible, la patristique, la liturgie, les sacrements et l’histoire. L’exégète sarcastique, au ton tranchant et moqueur, paye cher « le droit d’avoir raison contre tout le monde, sous le règne de Louis XIV » (Steinmann, 1985).

D’une importance qui l’égale à Érasme et Spinoza, Simon fut probablement le plus grand exégète du royaume de France, qui avait connu avant lui les travaux notoires de Cappel et de Morin. Des éléments de son exégèse vont traverser les siècles, et guider des spécialistes en charge des traductions françaises de la Bible de Jérusalem, de la Bible du centenaire ou de celle d’Édouard Dhorme.

Richard Simon naquit à Dieppe, le 13 mai 1638. Il fit partie de la congrégation de l’Oratoire où il connaîtra Malebranche. Étudiant l’hébreu avec passion, il lut les versions originales de la Bible dans une perspective historique qui écarte les méthodes scolastique et cartésienne. Cela lui causa beaucoup d’ennuis avec son ordre, surtout lorsqu’on trouva en sa possession des livres mis à l’index, comme la Bible polyglotte de Londres. Longtemps avant le texte de la TOB, Simon eut l’idée d’une traduction œcuménique de la Bible qu’il négociait avec les protestants, ce qui lui valut les foudres des bénédictins.

L’Histoire critique du Vieux Testament est incontestablement le chef-d’œuvre de Simon. Cet ouvrage est le premier qui aborde, en langue française, les problèmes exégétiques vétérotestamentaires. Cependant, plusieurs thèses suggérées ne furent guère appréciées par une époque très méfiante de la critique biblique. L’exégète de l’ancienne France avançait des idées qui irritaient les orthodoxies religieuses de son temps, notamment la thèse des écrivains publics, annalistes de la théocratie juive. Connus surtout comme prophètes, et investis d’une mission publique, ils écrivirent l’histoire sacrée du « peuple élu ». Cette théorie va de pair avec ce qu’affirme le cinquième chapitre de l’œuvre : Moïse n’est pas l’auteur unique du Pentateuque. De telles propositions, effectuées dans un cadre critique affaiblissant l’autorité sacralisée de la version massorétique de l’Écriture, auront des conséquences immédiates : le livre fut condamné, et Simon, exclu de l’Oratoire, fut durement attaqué par Bossuet.

La ressemblance de certains éléments de sa méthode avec ceux de Spinoza, le fit passer pour son héritier, le « Spinoza catholique ». Or Spinoza est l’un des seuls auteurs qu’il conteste explicitement dans ses écrits, essentiellement parce que le philosophe qui réfute la Révélation, réduit le contenu de la Bible à la seule loi morale naturelle. Le chrétien Simon, croyant en la révélation divine et en l’inspiration contenue d’une manière globale dans la Bible, ne pouvait être spinoziste.

Sans partisans ni disciples, il se retira en Normandie et devint curé de campagne. Il mourut le 11 avril 1712, quelques jours après avoir brûlé des manuscrits dont nous ne connaîtrons probablement jamais le contenu. Richard Simon fut enterré à l’église de Dieppe où il avait été baptisé.

Antoine Fleyfel

docteur en théologie (Strasbourg)

docteur en philosophie (Paris 1 – Sorbonne)

Extraits

…

Article scientifique paru sur une année, en quatre parties, dans la revue de l’Œuvre d’Orient. N° 764 (juillet, août, septembre 2011), n° 765 (octobre, novembre, décembre 2011), n° 766 (janvier, février, mars 2012) et n° 767 (avril, mais, juin 2012).

Introduction

Il n’est pas besoin d’effectuer de scrupuleuses investigations pour constater le grand intérêt que porte le Saint-Siège pour le Moyen-Orient d’une manière générale, et pour les chrétiens d’Orient d’une manière très particulière. Plusieurs éléments mettent cela en évidence, comme :

1- Les visites des pontifes romains au Moyen-Orient : Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI.

2- Les prises de position à l’endroit de la violence au Moyen-Orient et du conflit israélo-palestinien.

3- Les synodes, écrits et discours qui abordent explicitement la question de la présence chrétienne en Orient ainsi que les thèmes qui s’y rapportent (dialogues œcuménique et interreligieux, droits de l’homme, liberté de conscience, etc.).

La compréhension de l’action diplomatique actuelle du Saint-Siège en faveur des chrétiens d’Orient passe par plusieurs médiations, comme l’examen de la nature de l’action diplomatique du Saint-Siège, la prise en compte de certains éléments historiques et l’analyse de certains écrits et activités pontificaux.

1- Nature de l’action diplomatique du Saint-Siège

Église catholique, Saint-Siège et État de la Cité du Vatican

Il est actuellement courant d’utiliser, notamment dans les milieux médiatiques, le vocable « Vatican » pour parler de l’action diplomatique du Saint-Siège, mais aussi de la gouvernance de l’Église catholique ou de l’État de la Cité du Vatican. Si cette utilisation n’est pas tout à fait fausse, elle reste porteuse de certaines imprécisions et confusions qu’il est nécessaire de clarifier.

Le pape unit en sa personne trois fonctions différentes : il est le primat de l’Église catholique avec juridiction sur « les pasteurs de tout rang et de tout rite et les fidèles, chacun séparément ou tous ensemble»[1], le monarque absolu de l’État du Vatican et l’évêque ou le chef du Saint-Siège[2] qui a un statut de sujet souverain de droit international. Cependant, même si une seule et même personne jouit de ces trois pouvoirs, il est nécessaire de distinguer l’Église catholique du Saint-Siège et de l’État de la Cité du Vatican.

Si l’Église catholique est la communauté des baptisés ayant comme pasteur suprême l’évêque de Rome, le Saint-Siège est l’incarnation du pouvoir spirituel de cette Église[3], de la souveraineté abstraite qu’a le pape sur plus d’un milliard de catholiques à travers le monde. Quant à l’État de la Cité du Vatican, il est le support territorial du Saint-Siège – sa représentation temporelle –, peuplé de presque 900 habitants pour une superficie de 44 hectares. Effectivement, les accords du Latran (1929)[4] avaient mis fin à la « Question romaine »[5], reconnu la souveraineté du Saint-Siège et lui avaient créé un support territorial, l’État de la Cité du Vatican. Celui-ci existe pour assurer au Saint-Siège une indépendance réelle et visible dans son gouvernement de l’Église universelle et dans ses activités.

Cependant, ce n’est pas avec l’État de la Cité du Vatican que les États entretiennent des liens diplomatique, mais avec le Saint-Siège qui est sujet de droit international, qui siège au sein de certaines organisations internationales[6] et qui possède à l’Organisation des Nations unies (ONU) le statut d’observateur permanent. Tous les ambassadeurs des États, sont accrédités près le Saint-Siège et non auprès de l’État de la Cité du Vatican. Si le latin est la langue de l’Église catholique et la langue juridique de l’État, l’italien est la langue véhiculaire de l’État de la Cité du Vatican, l’allemand la langue des gardes suisses et le français la langue diplomatique du Saint-Siège.

La diplomatie du Saint-Siège a des sources lointaines qui la ramènent au premier millénaire, lorsque les papes envoyaient leurs légats, vers les différents royaumes de la chrétienté, afin de mener des négociations d’ordre international. Le Saint-Siège adapte sa diplomatie, au XVIe siècle, à l’émergence de l’État-nation : les premières nonciatures apparaissent. Depuis les accords du Latran, son rôle diplomatique international est pleinement reconnu et il a un statut égal à celui des autres États. Il est actuellement la seule autorité religieuse ayant un tel statut légal international.

Une puissance diplomatique « soft »

La négociation internationale menée par l’Église catholique est l’activité diplomatique du Saint-Siège. Cependant, l’activité de cette diplomatie est d’une nature différente que celle des activités diplomatiques des États, notamment des puissances occidentales, pour les raisons suivantes :

– Les nonces apostoliques (ambassadeurs du Saint-Siège) sont avant tout, les représentants de l’Église catholique, plus que d’un territoire.

– Le Saint-Siège n’est pas une puissance temporelle[7] ou géopolitique, mais une puissance spirituelle et morale. C’est à partir de cela qu’il est intégré dans les relations internationales[8].

– Les motivations principales du Saint-Siège sont : la protection des chrétiens, notamment des catholiques, et la promotion des valeurs de la justice, de la paix et des droits de l’homme.

Ainsi, il convient de reprendre la description que fait Theodoros Koutroubas de l’hypothèse qualifiant la puissance diplomatique du Saint-Siège comme « soft », parce que « privée de toute faculté d’exercice de pouvoir coercitif si ce n’est celui de l’appel à l’opinion publique […] dans le cadre d’un conflit international impliquant de puissances conventionnelles »[9]. Cependant, ce fait ne devrait pas être envisagé comme un handicap, car le Saint-Siège a été capable de prouver les potentialités de son activité diplomatique, notamment à travers le rôle qu’il a joué pour l’effondrement du bloc communiste. Il est à rappeler que malgré le petit nombre de son appareil diplomatique composé de 40 personnes à la deuxième section de la secrétairerie d’État, le Saint-Siège dispose, à travers 4500 évêques et un très grand nombre d’institutions de l’Église catholique, un relais d’information et de manœuvre sans égal.

2- Un intérêt ancien pour l’Orient

L’engagement du Saint-Siège en faveur des chrétiens d’Orient fait partie de ses combats principaux. Ainsi, on peut lire sur le site du Ministère français des Affaires Étrangères :

Le Saint Siège reste engagé dans des dossiers essentiels : au Moyen-Orient, la situation des chrétiens d’Orient est devenue sa préoccupation majeure, et notamment leur exode malgré l’implication de la communauté internationale. Le Liban est également une priorité car il est emblématique d’une coexistence possible entre communautés chrétiennes ou musulmanes. Représenté à la conférence d’Annapolis, le Saint Siège est favorable à une approche globale du processus de paix et souhaite un statut international pour Jérusalem et les lieux saints[10].

Mener une investigation historique sur l’intérêt du Saint-Siège pour l’Orient pourrait nous ramener aux croisades et à la protection des Lieux Saints, aux relations étroites avec les maronites dès le XIIe, au mouvement de l’uniatisme ou aux interventions médiates et immédiates auprès de l’Empire ottoman en faveur des communautés catholiques. Le Saint-Siège n’a pas rompu avec cette tradition à l’époque contemporaine. Son action diplomatique en faveur des chrétiens d’Orient s’est perpétuée sous l’impulsion des derniers papes. Cependant, il doit faire face, avec la création de l’État d’Israël, la guerre libanaise et les violences confessionnelles en Iraq et en Égypte, à de nouveaux défis inédits d’une grande complexité.

La création de l’État d’Israël a été perçue comme une catastrophe par les musulmans arabes et « la crainte de voir les autorités islamiques (et encore plus la rue) donner une connotation religieuse à l’alliance entre Tel-Aviv et la superpuissance occidentale ‘chrétienne’ fut […] un des soucis constants du Saint-Siège »[11]. Celui-ci est persuadé que la continuation de la présence chrétienne au Moyen-Orient dépend de l’engagement des chrétiens orientaux, avec les musulmans, pour l’avenir de leur terre commune. Ainsi, le Saint-Siège invite les chrétiens orientaux à montrer que leur présence n’est pas de nature opposée à leurs pays, mais qu’ils sont un facteur de progrès et de développement de la société majoritairement musulmane dans presque tous les pays (le Liban excepté). En outre, il doit faire face à des attitudes confessionnelles, d’autonomie ecclésiale, à des tendances séparatistes occidentales et à la difficulté d’expliquer la nécessité du dialogue catholico-judaïque à une population pour qui Israël est l’ennemi. Il est en fin de compte nécessaire pour le Saint-Siège de trouver l’équilibre entre de bonnes relations avec les juifs et Israël (en raison surtout de son intérêt pour les Lieux Saints), et la promotion de l’entente islamo-chrétienne (facteur incontournable pour présence chrétienne en Orient). Cela est l’un des défis majeurs de la diplomatie Vaticane[12].

La guerre libanaise fut la cause d’un grand malaise au Vatican dans les années 1970, puisque la seule puissance catholique au Moyen-Orient, les maronites, se sont engagés dans une guerre qui peut très facilement être interprétée sous le signe de l’hostilité vis-à-vis de l’islam. Cela nuisait aux rêves de la papauté qui voulait faire du Liban, identifié avec l’avenir des chrétiens orientaux, un modèle de convivialité pour les autres pays de la région, et rendait les maronites impopulaires parmi les musulmans, ce qui aggravait le danger d’un islamisme montant, très dangereux aux yeux du Vatican pour l’avenir des chrétiens orientaux[13].

Le malaise du Saint-Siège s’amplifie à l’issue de l’alliance américano-syrienne face à l’ennemi irakien. Celle-ci se concrétise au Liban par un envahissement des régions chrétiennes sous le control des divisions de l’armée libanaise du général Michel Aoun le 13 octobre 1990 :

L’alliance de l’unique super-puissance avec une Syrie qui cachait peu son désir de dominer complètement le seul pays moyen-oriental où les catholiques pouvaient toujours prétendre aux plus hautes fonctions étatiques, et avec le Royaume saoudien où toute pratique du culte chrétien était strictement interdite, persuadait le Pontife que les rapports alarmistes de ses collaborateurs dans la région étaient bien fondés, et que le nouvel ordre géopolitique au Moyen-Orient, sonnerait plutôt la fin des sociétés pluriconfessionnelles et l’extinction des communautés chrétiennes locales[14].

C’est dans le cadre de ces éléments historiques qu’il convient de comprendre l’Exhortation Apostolique de Jean-Paul II, « Une espérance nouvelle pour le Liban »[15] (1997), née au cours de l’Assemblée spéciale pour le Liban du Synode des Évêques (convoquée en 1991, à la fin de la guerre). D’aucuns auraient pu peut-être s’étonner du fait que le Saint-Siège réunisse un Synode consacré à un seul pays, alors que les Synodes sont normalement réunis pour s’intéresser aux situations de régions géographiques qui dépassent de loin la minuscule étendue du Pays des cèdres (10 452 Km2). Cependant, comprise à la lumière de la politique vaticane générale en faveur des chrétiens d’Orient, l’Exhortation prend tout son sens et situe le christianisme libanais au centre de la vision qu’a le Saint-Siège de l’avenir du christianisme moyen-oriental. Les chrétiens du Liban apparaissent comme la clef de voûte et la condition sine qua non de tout redressement sérieux possible pour les chrétiens dans la région.

Il est intéressant de souligner à cet endroit quelques éléments majeurs de ce document qui rappelle que le Liban « est un pays vers lequel les regards se tournent souvent, [et au sein duquel] les catholiques sont particulièrement appelés à servir le bien commun de la cité terrestre en tirant de la foi leur inspiration et les principes fondamentaux pour la vie en société » (1). Cependant, l’effort de reconstruction du Liban après la guerre n’est pas le propre des catholiques, puisqu’il leur incombe de collaborer, à cet effet, dans un esprit œcuménique, avec les chrétiens orthodoxes et protestants, et dans un esprit de dialogue interreligieux, avec les communautés musulmanes différentes.

Tout en s’inscrivant dans le sillage de l’effort diplomatique pour la préservation du christianisme en Orient, l’Exhortation ne s’intéresse pas qu’à ce volet – essentiel – pour le Saint-Siège. Principalement pastorale, elle traite de beaucoup de questions qui ont traits aux conditions internes du renouveau des Églises catholiques au Liban. Celui-ci touche à tous les domaines vitaux pour la vie des Églises patriarcales, comme l’enseignement secondaire et universitaire, la recherche, la liturgie, la théologie, l’action pastorale, la formation des prêtres et des laïcs, l’engagement dans la société, l’engagement politique, les biens des Églises, etc. En outre, l’exhortation laisse deviner le malaise provoqué par la guerre libanaise au Saint-Siège, et sa volonté d’en finir définitivement avec cette étape, nuisible à son sens à la présence chrétienne au Moyen-Orient. Ainsi, Jean-Paul II rappelle que « l’Église catholique au Liban a beaucoup pâti de la division de ses fils, particulièrement durant les récentes années de guerre. Elle en a été déchirée même de l’intérieur » (10). C’est pour cela qu’il invite à une conversion :

Le drame vécu durant ces dernières années par l’Eglise catholique au Liban fut une occasion cruelle pour elle d’éprouver la nécessité de la conversion, pour vivre l’Evangile, pour demeurer unie, pour dialoguer en vérité avec les autres Eglises et Communautés chrétiennes en vue d’avancer vers la pleine unité, pour construire aussi, avec les autres citoyens, une société capable de dialogue ouvert, de convivialité et d’attention aux autres, surtout aux frères les plus démunis (35).

Cependant, beaucoup d’éléments de facture pastorale s’inscrivent d’une manière évidente dans le cadre des grands traits de la diplomatie du Saint-Siège[16] :

1- Le dialogue œcuménique : celui-ci est nécessaire, parce que la division des chrétiens affaiblit leur témoignage. D’où la nécessité de déployer tous les efforts nécessaires pour un rapprochement œcuménique entre les Églises catholique, orthodoxes et protestantes.

2- Le dialogue interreligieux : « L’Islam et le Christianisme ont en commun un certain nombre de valeurs humaines et spirituelles incontestables » (13). Le dialogue interreligieux s’avère être dans cette perspective un antidote aux dangers de l’islamisme à l’endroit de la présence chrétienne au Moyen-Orient.

3- Le dialogue de vie entre les chrétiens et les musulmans dans le but de l’édification d’une société juste : « Un vrai dialogue entre les croyants des grandes religions monothéistes repose sur l’estime mutuelle, afin de protéger et de promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté » (89). Cette collaboration saine entre les chrétiens et les musulmans devrait faire du Liban l’exemple de convivialité pour tous les pays de la région : « Le dialogue et la collaboration entre chrétiens et musulmans au Liban peut aider à ce que, dans d’autres pays, se réalise la même démarche » (93).

4- Une insistance sur le respect des droits de l’homme et de la liberté de conscience : « L’État est le premier garant des libertés et des droits de la personne humaine » (114). L’Exhortation s’oppose par cela aux pressions sociales, voire aux menaces éventuelles qu’affronterait un musulman qui se convertit au christianisme.

5- L’action pour limiter l’émigration, mais aussi l’importance de maintenir des liens étroits avec les émigrés : « Intensifier les relations entre les communautés catholiques de la diaspora et les différents patriarcats au Liban. En effet, une communauté locale ne peut pas vivre coupée de son centre d’unité sans courir le risque de s’ériger dans une totale indépendance » (83).

6- La mise en garde contre toute forme d’extrémisme : « Le réveil de formes variées d’extrémisme est aussi profondément inquiétant et ne pourrait que desservir l’unité du pays, freiner le nouvel élan qu’il convient de lui donner et gêner la convivialité entre toutes les composantes de sa société » (14).

In fine, tout en délivrant son message essentiellement pastoral, Jean-Paul II lui ouvre tout un horizon politique qui n’est pas sans rappeler ses visites pastorales à dimension fortement politique, de la Pologne communiste, sa terre natale. Dans des conditions qu’on a longtemps décrites comme relevant d’une « frustration chrétienne », et dans le sillage de l’absence des leaders chrétiens les plus influents, Michel Aoun et Amine Gemayel exilés en France, et Samir Geagea emprisonné au Ministère de la Défense, Jean-Paul II délivrait en 1997 un message d’espoir aux chrétiens libanais, en les invitant à mettre de côté leur frustration, et à se renouveler de manière à se réengager de nouveau dans le monde arabe, et d’avoir une présence durable.

3 – Le pontificat de Benoît XVI et les chrétiens d’Orient

Le pèlerinage en Terre Sainte (8-15 mai 2009)

Les débuts du pontificat de Benoît XVI sont marqués par des évènements qui ont été interprétés comme des erreurs diplomatiques : le discours de Ratisbonne (septembre 2006) qui a suscité de vives réactions politiques et religieuses dans le monde musulman[17], et la réhabilitation de l’évêque intégriste négationniste Williamson (janvier 2009) qui a heurté le monde juif.

La visite du pape en Terre Sainte (Jordanie, Territoires Palestiniens, Israël), du 8 au 15 mai 2009 est bien liée à ces deux événements. Elle pourrait être considérée comme une clarification majeure, voire un rappel des positions du Saint-Siège aux endroits de l’islam et des musulmans, du judaïsme et des juifs. Cependant, c’est dans le cadre d’un apaisement du monde musulman et de l’État d’Israël, et d’un rappel des positions du Saint-Siège en faveur de la cause palestinienne, que le pape mène avec la plus grande prudence diplomatique un pèlerinage qui a comme but principal l’appui des chrétiens d’Orient.

Cette visite complexe qui a duré huit jours s’est effectuée dans une ambiance de tensions plus vives que celles qui existaient lors de la visite de Jean-Paul II en 2000[18]. Même si le pape donnait à sa visite un sens spirituel[19] la dimension politique était inévitable : «Chaque journée, chaque geste, chaque rencontre et chaque visite : tout aura une connotation politique»[20], disait Fouad Twal, le patriarche latin de Jérusalem. De plus, plusieurs facteurs étaient sujets à tensions, notamment la récente offensive d’Israël contre le Hamas à Gaza (1300 morts palestiniens entre le 27 décembre 2008 et le 18 janvier 2009), l’affaire Williamson et l’opposition à la béatification de Pie XII, accusé d’avoir gardé le silence durant la Shoah.

Dans son entretien aux journalistes, accordé au cours de son vol en direction de la Terre Sainte le 8 mai 2009, Benoît XVI rappelait le caractère de l’action diplomatique du Saint-Siège, fondement de son appui pour les chrétiens d’Orient : « Je cherche certainement à contribuer à la paix non en tant qu’individu mais au nom de l’Église catholique, du Saint-Siège. Nous ne sommes pas un pouvoir politique, mais une force spirituelle et cette force spirituelle est une réalité qui peut contribuer aux progrès du processus de paix ». Et d’ajouter, afin de souligner le but essentiel de son pèlerinage : « Nous voulons surtout encourager les chrétiens en Terre Sainte et dans tout le Moyen-Orient à rester, à apporter leur contribution dans leurs pays d’origine »[21]. C’est dans ces perspectives que trois messages politiques majeurs peuvent être relevés lors cette visite :

1- Rassurer le judaïsme et l’État d’Israël sur le fait que le Saint-Siège ne professe aucune forme d’antisémitisme et s’y oppose. C’est dans ce cadre qu’il convient de comprendre la visite de Benoît XVI au mémorial des Victimes et des Héros de la Shoah, le Yad Vashem à Jérusalem. Le pape y exprime sa solidarité avec le peuple juif et reconnaît les horreurs perpétrées pendant la Shoah : « Que les noms de ces victimes ne périssent jamais ! Que leur souffrance ne soit jamais niée, discréditée ou oubliée ! »[22]. De plus, Benoît XVI a rappelé le vendredi 15 mai 2009 à l’Aéroport International Ben Gurion – Tel Aviv, « que l’État d’Israël a le droit d’exister, de jouir de la paix et de la sécurité à l’intérieur de frontières reconnues internationalement »[23].

2- Tourner définitivement la page de Ratisbonne et approfondir les relations avec les musulmans. Les contacts avec ces derniers sont plus importants qu’en 2000. Benoît XVI reste effectivement plus longtemps que son prédécesseur en Jordanie[24], et devient le premier pape à se rendre au Dôme du Rocher (Jérusalem), le troisième lieu saint de l’islam.

3- Plaider en faveur de la solution des deux États. Le pape l’a dit d’une manière très claire le mercredi 13 mai 2009 au Chef de l’Autorité palestinienne : « Le Saint-Siège soutient le droit de votre peuple à une patrie palestinienne souveraine sur la terre de vos ancêtres, sûre et en paix avec ses voisins, à l’intérieur de frontières internationalement reconnues ». Le Souverain Pontife a pour l’occasion dénoncer le « mur de sécurité » bâti par l’État d’Israël autour des Territoires palestiniens : « Jérusalem (…) est entourée d’un mur d’apartheid qui empêche le peuple de vivre librement, à Gaza, en Cisjordanie, de se rendre à l’église du Saint-Sépulcre et à la mosquée Al Aqsa »[25]. Et d’ailleurs, la visite que le pape a rendue au camp de réfugiés palestinien d’Aïda, à l’entrée de Bethléem est plus que significative puisqu’il s’agit de l’un des plus anciens camps[26]. S’y rendre symbolise, entre autres, le retour à la racine du drame vécu par le peuple palestinien. Quant à sa déclaration de prier pour la levée du blocus de Gaza, il n’y a pas de doute qu’elle fut une désagréable surprise pour Israël qui avait espéré une visite strictement spirituelle.

Insister à plusieurs reprises sur ces trois positionnements politiques crée les conditions nécessaires pour l’action diplomatique du Saint-Siège en faveur des chrétiens d’Orient. Cependant, il insistera plus, durant ce voyage, sur la présence en Terre Sainte, et sur les difficultés qu’affrontent les chrétiens qui habitent toujours dans les endroits les plus sacrés du christianisme. L’Église catholique déplore en effet les difficiles conditions de vie des chrétiens, majoritairement arabes, qui représentent 2% des sept millions d’habitants d’Israël. Le Saint-Siège cherche toujours, depuis l’établissement des liens diplomatiques avec Israël en décembre 1993, à avoir un libre accès aux Lieux Saints et la possibilité d’agir pastoralement, en Terre Sainte, sans limitations ni empêchements. De surplus, la construction du « mur de sécurité » a causé la détérioration de la situation des chrétiens à Bethléem et aux alentours, et l’immigration, sur fond économique, ne cesse de s’aggraver. Il y a toutes les semaines des familles qui immigrent en Amérique, ce qui fait que les chrétiens représentent moins de 15% des habitants de Bethléem[27].

Face à cette situation alarmante, le pape consacre la part du lion de son voyage à consolider les communautés chrétiennes en Jordanie, dans le Territoire palestinien et en Israël. Il n’est pas question de déserter cette terre, de démissionner de la société, de quitter le Moyen-Orient, puisque le christianisme a toujours un rôle majeur à y jouer, notamment entre les juifs et les musulmans, et un témoignage à rendre sur cette terre des origines. Ainsi, le Saint Père pose des actes symboliques, assiste à des rencontres œcuméniques et prononce des homélies. Sans entrer dans tous les détails de son voyage, soulignons :

1- Le 9 mai 2009 en Jordanie : la bénédiction de la première pierre de l’Université catholique de Madaba et la pose des premières pierres d’une église latine et d’une église melkite au lieu de baptême de Jésus Christ sur le Jourdan. La présence chrétienne en Orient n’est pas seulement un attachement spirituel, mais aussi un attachement à la terre, avec toutes les dimensions culturelles et civilisatrices que cela suppose.

2- Le 15 mai 2009 à Jérusalem : rencontre œcuménique au patriarcat grec-orthodoxe. Celle-ci ressort la volonté du Saint-Siège de ne pas agir seul, mais en collaborant avec les autres Églises chrétiennes. La question de la présence chrétienne au Moyen-Orient, notamment en Terre Sainte, est la responsabilité de toutes les communautés. En outre, ce rapprochement avec l’orthodoxie moyen-orientale n’est pas à séparer du voyage qu’effectuera le pape à Chypre en juin 2010.

3- Le 10 mai 2009, le pape d’adresse aux fidèles à la messe célébrée au Stade international de Amman en disant : « La fidélité à vos racines chrétiennes, la fidélité à la mission de l’Église en Terre Sainte réclament de chacun de vous un courage singulier : le courage de la conviction, née d’une foi personnelle, qui ne soit pas seulement une convention sociale ou une tradition familiale ; le courage de dialoguer et de travailler aux côtés des autres chrétiens au service de l’Évangile et de la solidarité avec les pauvres, les personnes déplacées et les victimes des grandes tragédies humaines ; le courage de construire de nouveaux ponts pour rendre possible la rencontre fructueuse des personnes de religions et de cultures différentes, et donc d’enrichir le tissu de la société »[28]. Quelques jours plus tard, en célébrant une messe dans la place de la Nativité à Bethléem, le pape appelle les chrétiens à consolider leur présence en restant dans la région malgré toutes les difficultés.

In fine, le pape plaide pour la paix au Moyen-Orient, et mène des dialogues sur plus d’un front afin d’assurer les assises nécessaires pour l’avenir de la présence chrétienne au Moyen-Orient. Sa visite de solidarité aux chrétiens de la Terre Sainte a comme but de les affermir dans leur foi et de les encourager à rester sur cette terre d’origine. Ses actes et messages envers les juifs et les musulmans ont surtout comme but d’écarter tout malentendu, et de rappeler l’importance du sens religieux et culturel de la présence chrétienne : « Cette terre est véritablement un terrain fertile pour l’œcuménisme et le dialogue interreligieux, et je prie pour que la riche diversité du témoignage religieux en cette région porte des fruits accrus de compréhension et de respect mutuels »[29].

La visite de Chypre (4-6 juin 2010) : le prélude du Synode pour le Moyen-Orient

Benoît XVI annonce clairement que le voyage à Chypre, « représente, sous de nombreux aspects, la continuation du voyage […] accompli l’an dernier en Terre Sainte »[30]. Même s’il déclare ne pas venir avec un message politique, mais religieux qui prône l’ouverture à la paix, le pape rappelle le rôle diplomatique « soft » du Saint-Siège en disant : « Nous pouvons également aider à travers les conseils politiques et stratégiques, mais le travail essentiel du Vatican est toujours d’ordre religieux, touche le cœur »[31]. L’un des objectifs principaux de ce voyage est la remise de l’Instrumentum laboris[32] du Synode des évêques pour le Moyen-Orient. Ce n’est probablement pas par hasard que le pape remet ce document à l’archevêque maronite de Chypre Youssef Soueif, eu égard au rôle central qu’assigne le Saint-Siège à l’Église maronite.

Sans s’étendre sur les détails de ce document directeur pour la tenue du Synode des évêques pour le Moyen-Orient, soulignons les éléments qui mettent en lumière le sujet de cet article :

1- Le pape s’implique d’une manière personnelle pour les chrétiens d’Orient : « Il s’agit là d’un autre geste significatif du souci particulier de l’Évêque de Rome pour les chères Églises du Moyen-Orient », lui qui a « tenu à renforcer son amour pour la Terre Sainte, lors de ses voyages Apostoliques en Turquie, du 28 novembre au 1erdécembre 2006, puis du 8 au 15 mai 2009 en Jordanie, en Israël et en Palestine » (2).

2- La perspective de renouveau des Églises, lequel est supposé avoir des conséquences sur la présence chrétienne en Orient. L’Instrumentum laboris l’exprime expressément en parlant du double objectif du Synode : « a) confirmer et renforcer les chrétiens dans leur identité, grâce à la Parole de Dieu et aux Sacrements ; b) raviver la communion ecclésiale entre les Églises sui iuris, afin qu’elles puissent offrir un témoignage de vie chrétienne authentique, joyeuse et attirante » (3).

3- L’insistance sur les dialogues œcuménique et interreligieux : « Il est essentiel pour les chrétiens de bien connaître les juifs et les musulmans, afin de pouvoir collaborer avec eux dans la sphère religieuse, sociale et culturelle, pour le bien de la société tout entière » (4).

4- Le rappel que les chrétiens sont des « citoyens indigènes » qui participent à la formation de l’identité culturelle de leurs pays : « Leur disparition constituerait une perte pour ce pluralisme qui a caractérisé depuis toujours les pays du Moyen-Orient. Sans la voix chrétienne, les sociétés moyen-orientales seraient appauvries » (24).

5- Il incombe aux chrétiens d’œuvrer pour l’instauration d’une « laïcité positive » : « De telle sorte, ils aideraient à alléger le caractère théocratique du gouvernement et permettraient une plus grande égalité entre les citoyens de religions différentes, en facilitant ainsi la promotion d’une démocratie saine, positivement laïque, qui reconnaisse pleinement le rôle de la religion, dans la vie publique également, dans le respect total de la distinction entre les ordres religieux et temporel » (25).

6- Les chrétiens, bien que minoritaires presque partout, devraient éviter « le repliement sur soi et la peur de l’autre » (28).

7- Le document aborde la question démographique et encourage les familles nombreuses (29).

8- La liberté de religion (culte) et de conscience (choix de religion) sont des droits humains inaliénables.

9- Il faut combattre l’émigration, et profiter du soutien de ceux qui sont déjà émigrés.

10- La mise en garde contre l’islamisme et la violence qu’il suppose (41).

11- Rappel de la position du Saint-Siège sur la solution des deux États, israélien et palestinien.

12- Plaider pour une société démocratique cultivant la paix et jouissant d’un développement économique sain qui empêcherait les chrétiens d’émigrer.

13- L’avenir du Moyen-Orient est de la responsabilité des chrétiens et des musulmans : « Musulmans et chrétiens doivent parcourir un chemin commun. Nous appartenons au Moyen-Orient et nous nous identifions à lui. […] En tant que citoyens, nous partageons les responsabilités pour construire et pour assainir » (106)

14- Le chrétien pourrait avoir une contribution spéciale pour la résolution du conflit israélo-palestinien. Par le dialogue, il peut jouer le rôle de pont entre les juifs et les musulmans.

15- Et enfin, le document se termine sur une note d’espérance pour l’avenir du christianisme au Moyen-Orient : « L’histoire a fait que nous sommes devenus un « petit reste ». Mais nous pouvons aussi, par notre comportement, devenir aujourd’hui une présence qui compte » (118).

L’Assemblée spéciale des évêques pour le Moyen-Orient

La lecture des propositions finales de l’Assemblée des évêques n’ajoutent pas grand-chose à ce qui a précédé su la question. Les « Propositionum »[33] reprennent effectivement les grands thèmes du dialogue œcuménique et interreligieux, les questions de la présence chrétienne, du renouveau des Églises, de l’attachement à la terre, du témoignage, etc. L’essentiel de ce qui a été dit et écrit depuis 2006, en Turquie, en Jordanie, en Palestine, en Israël et à Chypre est repris, mais reformulé et contextualisé par l’Assemblée des évêques moyen-orientaux. Et même si l’Instrumentum laboris était le fruit des réponses des Églises aux questions qui leur ont été posées, il semble que les aspirations des chrétiens moyen-orientaux rejoignent les projets du Saint-Siège pour l’avenir du christianisme dans cette région du monde.

La lecture des « Propositionum » montre à quel point il est difficile de séparer le pastoral du politique, car si certaines propositions relèvent de considérations « spirituelles » pures (la parole de Dieu ou la liturgie par exemple), d’autres propositions débouchent clairement sur des questions aux horizons politiques (les droits de l’homme ou la forme de l’État). Cela souligne encore une fois la subtilité de l’action diplomatique du Saint-Siège où tout acte « spirituel » échappe difficilement à la dimension politique, puisqu’il implique une contextualisation de la foi dans une culture et dans un espace-temps bien déterminés. En voulant encourager les chrétiens d’Orient et en les raffermissant dans leur foi, le Saint-Siège est forcément en train de poser un acte politique majeur qui suppose au moins la résistance à l’affaiblissement des chrétiens d’Orient et leur disparition, et au plus, un redressement de ce christianisme qui fait de lui un facteur de vie indispensable dans tous les pays arabes où il existe.

Cependant, l’importance de ce document final est à souligner à deux égards. Premièrement, il exprime la volonté conjointe du Saint-Siège et des chrétiens catholiques orientaux, représentés par leurs évêques, d’œuvrer pour la présence chrétienne au Moyen-Orient. Deuxièmement, bien au-delà des idées constructives proposées de diverses manières par le Saint-Siège, il établit une feuille de route, à l’instar de l’Exhortation apostolique pour le Liban (1997), qui engage les communautés locales. On peut effectivement lire à la fin du document : « Les Églises ayant participé au Synode sont appelées à prendre les moyens d’assurer le suivi du Synode, en collaboration avec le Conseil des Patriarches catholiques d’Orient et les structures officielles des Églises concernées, et à y impliquer davantage les prêtres, les experts laïcs et religieux » (propositio 43).

Ainsi, l’action diplomatique du Saint-Siège ne paraît pas isolée de l’engagement des communautés catholiques arabes qui s’avère nécessaire, voire incontournable, pour la réalisation de la politique vaticane. La lecture des Propositionum montre à quel point le Synode des évêques pour le Moyen-Orient dépend de la politique internationale que le Saint-Siège pratique depuis plusieurs décennies. Soulignons les éléments du Synode qui rappellent cela, et qui s’inscrivent dans le sillage direct de la diplomatie du Saint-Siège durant le pontificat de Benoît XVI :

1- Un attachement à la terre qui ne doit absolument pas se vider de son élément chrétien qui lui est fondamental : « Vu que l’attachement à la terre natale est un élément essentiel de l’identité des personnes et des peuples et que la terre est un espace de liberté, nous exhortons nos fidèles et nos communautés ecclésiales à ne pas céder à la tentation de vendre leurs propriétés immobilières » (propositio 6). Le document exhorte les concernés à trouver les moyens nécessaires qui aideraient les chrétiens à acheter leur logement ou à se loger, plutôt que d’opter pour la solution que le Saint-Siège et les Églises locales ont en aversion : l’émigration.

2- Dans le même sillage, il appartient aux Églises d’étudier les phénomènes migratoires et de faire « tout ce qui est possible pour consolider la présence des chrétiens dans leurs patries, et cela spécialement à travers des projets de développement, pour limiter le phénomène de la migration » (propositio 10).

3- Le dialogue œcuménique doit se poursuivre : « Les Pères synodaux encouragent ces Églises [catholiques orientales] à instaurer un dialogue œcuménique au niveau local. Ils recommandent aussi que les Églises orientales catholiques soient plus impliquées dans les commissions internationales du dialogue, dans la mesure du possible » (propositio 28).

4- Il en est de même concernant le dialogue interreligieux « qui rapproche les esprits et les cœurs. Pour cela, ils sont invités, avec leurs partenaires, au renforcement du dialogue interreligieux, à la purification de la mémoire, au pardon mutuel du passé et à la recherche d’un meilleur avenir commun » (propositio 40).

5- Même si les relations avec le judaïsme restent compliquées pour le christianisme arabe en raison du conflit israélo-palestinien et israélo-arabe, la déclaration Nostra aetate du Concile Vatican II est rappelée. « Les initiatives de dialogue et de coopération avec les juifs sont à encourager, pour approfondir les valeurs humaines et religieuses, la liberté, la justice, la paix et la fraternité. La lecture de l’Ancien Testament et l’approfondissement des traditions du judaïsme aident à mieux connaître la religion juive. Nous refusons l’antisémitisme et l’antijudaïsme, en distinguant entre religion et politique » (propositio 41).

6- Quant aux relations avec l’islam, elles paraissent incontournables et fondamentales pour l’avenir de la présence chrétienne au Moyen-Orient où « les chrétiens partagent avec les musulmans la même vie et le même destin. Ils édifient ensemble la société ». Cependant, ces relations devraient dépasser la simple question morale ou religieuse et s’étendre sur le domaine social et politique : « Il est important de promouvoir la notion de citoyenneté, la dignité de la personne humaine, l’égalité des droits et des devoirs et la liberté religieuse comprenant la liberté du culte et la liberté de conscience ». D’où la nécessité de rejeter toute attitude de recroquevillement, de renfermement et de haine : « Les chrétiens du Moyen-Orient sont appelés à poursuivre le dialogue de vie fructueux avec les musulmans. Ils veilleront à avoir, à leur égard, un regard d’estime et d’amour, mettant de côté tout préjugé négatif ». Cela devrait mener à offrir « au monde l’image d’une rencontre positive et d’une collaboration fructueuse entre les croyants de ces religions, s’opposant ensemble à tout genre de fondamentalisme et de violence au nom de la religion » (propositio 42).

Conclusion

Il n’y a pas de doute que le Saint-Siège joue un rôle majeur à l’endroit de la présence chrétienne au Moyen-Orient. On peut même légitimement douter qu’il existe de nos jours une diplomatie qui déploie autant d’efforts en faveur de ces chrétiens. Cependant, au vu des mutations très rapides et peu favorables aux chrétiens du Moyen-Orient durant ces dernières décennies, une question fondamentale ne cesse de s’imposer à tout observateur averti de cette région du monde : est-ce que la diplomatie du Saint-Siège et les efforts des communautés locales, pourraient occasionner un véritable renouveau du christianisme oriental, ou du moins, une stabilisation des certains acquis positifs que ces communautés possèdent encore aux endroits de la culture, de la politique, de l’économie ou de la démographie ? Les années à venir seraient probablement porteuses de réponses qu’une multitude d’hommes et de femmes espèrent positives.

Antoine Fleyfel

2011-2012

[1] « Constitution dogmatique Pastor Aeternus », in Concile Vatican I, 1870, chap. 3.

[2] Dans son sens le plus général, on entend par Saint Siège l’Église de Rome fondée par Pierre et Paul.

[3] « Sous le nom de Siège Apostolique ou de Saint-Siège, on entend dans le présent Code, non seulement le Pontife Romain, mais encore, à moins que la nature des choses ou le contexte ne laisse comprendre autrement, la Secrétairerie d’État, le Conseil pour les affaires publiques de l’Église et les autres Instituts de la Curie Romaine » (CIC, Canon 360).

[4] Dans les accords du Latran, « l’Italie reconnaît la souveraineté du Saint-Siège dans le domaine international comme domaine inhérent à sa nature, conformément à sa tradition et aux exigences de sa mission dans le monde » (Art. II).

[5] Controverse politique sur le statut de Rome qui était le siège du pouvoir temporel du pape, mais aussi la capitale du Royaume d’Italie. Cette controverse a duré de 1870 (annexion de Rome par Victor-Emmanuel II) jusqu’aux accords du Latran signés le 11 février 1929 par Mussolini et Pie XI.

[6] Comme l’Agence internationale de l’énergie atomique ou l’Union postale universelle.

[7] Lorsque le pape avait fait parvenir à Staline sa demande de respecter les libertés religieuses sur les territoires européens que l’armée rouge occupait, celui-ci aurait répondu : « Le pape, combien de divisions ? ». Lorsqu’il apprit la mort de Staline, Pie XII aurait dit, en 1953 : « Maintenant qu’il est face aux anges, il sait combien j’en avais ».

[8] « Aucun chef d’État ou de gouvernement ne pourrait adopter le langage de dénonciation, de critique et de revendication typique du pape. On doit remarquer aussi, en particulier, que la force et la clarté qui caractérisent souvent les paroles du pape peuvent susciter des discussions voire des polémiques dans l’opinion publique internationale » (Giovanni Barberini, Le Saint-Siège, sujet souverain de droit international, Paris, Cerf, p. 61).

[9] Theodoros Koutroubas, L’action politique et diplomatique du Saint Siège au Moyen-Orient de 1978 à 1992, Louvain, Presses Universitaires de Louvain, p. 40.

[10]http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/vatican-saint-siege_451/presentation-du-vatican_1353/relations-internationales_12400.html

[11] Theodoros Koutroubas, op. cit., p. 23.

[12] Par exemple, lors de la première Intifada en 1987, le Saint-Siège faisait face à la difficulté de maintenir un équilibre, dans le but de préserver les Lieux Saints, entre l’OLP qui comptait dans ses rangs beaucoup de chrétiens et Israël lié aux Occidentaux. Durant ce conflit, l’émigration chrétienne inquiétait le Saint-Siège qui ne voulait pas voir les Lieux Saints se vider des chrétiens, et le christianisme disparaître de sa région d’origine.

[13] « Au-delà même de la crise du Liban, [Jean-Paul II] souhaitait faire de l’Église maronite […] un élément fédérateur des chrétiens des différents rites afin de déboucher, à terme, sur une grande ‘Église des Arabes’ suffisamment solide pour assurer la pérennité du christianisme en Orient » (Jean-Pierre Valognes, Vie et mort des chrétiens d’Orient. Des origines à nos jours, Paris, Fayard, 1994, p. 401.).

[14] Theodoros Koutroubas, op. cit., p. 374.

[15]http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19970510_lebanon_fr.html

[16] Ils seront rappelés et traités de nouveau durant le pontificat de Benoît XVI.

[17] Et qui a été rectifié, entre autres, par la visite du pape de la Turquie (novembre-décembre 2006).

[18] Cependant, Benoît XVI confirme le chemin tracé par Jean-Paul II tout en soutenant l’engagement des chrétiens de Terre Sainte dans leur rôle de pont entre juifs et musulmans

[19] Avant son départ, il affirmait : «Ma première intention est de visiter ces lieux rendus sacrés par la vie de Jésus et d’y prier pour le don de la paix et de l’unité, pour vos familles et tous ceux qui ont pour foyer la Terre sainte».

[20]http://www.20minutes.fr/article/324805/Monde-Benoit-XVI-en-Terre-Sainte.php

[21]http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090508_terra-santa-interview_fr.html

[22] http://www.zenit.org/article-20938?l=french

[23]http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090515_farewell-tel-aviv_fr.html

[24] Le pape ne manquera pas de souligner, à plusieurs reprises, le respect de l’Église catholique pour l’islam. Il a déclaré, par exemple, à l’Aéroport international Queen Alia de Amman : « Ma visite en Jordanie me donne l’heureuse occasion de dire mon profond respect pour la communauté musulmane, et de rendre hommage au rôle déterminant de Sa Majesté le Roi dans la promotion d’une meilleure compréhension des vertus proclamées par l’Islam » (http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090508_welcome-amman_fr.html).

[25] http://pape-en-israel.blogs.la-croix.com/mustapha-cherif/qui-comprendra/

[26] Il déclare à cette occasion : « Cet après-midi, ma visite au Camp de réfugiés Aïda me donne l’opportunité d’exprimer ma solidarité à l’ensemble des Palestiniens qui n’ont pas de maison et qui attendent de pouvoir retourner sur leur terre natale, ou d’habiter de façon durable dans une patrie qui soit à eux » (http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090513_aida-refugee-camp_fr.html).

[27] Cf. http://pape-en-israel.blogs.la-croix.com/qustandi-shomali/bethleem-aujourd’hui/

[28]http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2009/documents/hf_ben-xvi_hom_20090510_intern-stadium_fr.html

[29]http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090515_farewell-tel-aviv_fr.html

[30]http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20100604_intervista-cipro_fr.html

[32]http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20100606_instrumentum-mo_fr.pdf

[33]http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20101026_elenco-prop-finali-mo_fr.html

Résumé

Dans le chapitre 12 de son TTP, Spinoza définit le sacré de la sorte : « Mérite le nom de sacré et de divin ce qui est destiné à l’exercice de la piété et de la religion et ce caractère sacré demeurera attaché à une chose aussi longtemps seulement que les hommes s’en serviront religieusement ». De par cette définition première qui fait relever le sacré de la religion, Spinoza est en train d’exclure le sacré du domaine de la vérité qui est propre à la philosophie. Quant à sa lecture désacralisante de la Bible, bien qu’elle s’appuie sur sa philosophie pour nier au surnaturel son existence, c’est par le biais de sa « méthode historico-critique », qu’elle va permettre à Spinoza d’atteindre son but. La question du sacré est donc loin d’être pour Spinoza une question de simple piété ou de soumission au divin. Elle est au contraire une source de problèmes. Cet article voudrait montrer comment Spinoza comprend ce problème, et d’examiner la solution qu’il y propose à travers son programme de désacralisation radicale de l’Écriture.

Spinoza and the problem of the sacred in the 17th century

In the 12th chapter of his Tractatus theologico-politicus, Spinoza defines the sacred in this way: “A thing is called sacred and Divine when it is designed for promoting piety, and continues sacred so long as it is religiously used: if the users cease to be pious, the thing ceases to be sacred”. By this first definition that situates the sacred in the realm of religion, Spinoza is excluding the sacred from the domain of the truth proper to philosophy. As for his desacralizing reading of the Bible, though it denies, on the basis of his philosophy, any existence to the supernatural, it is thanks to the “historico-critical method” that this reading will enable Spinoza to attain his goal. For Spinoza, the question of the sacred is therefore far from being a question of simple piety or submission to the divine. On the contrary, it is a source of problems. This article will attempt to show how Spinoza deals with this situation and to examine the solution he proposes through his program of radical desacralisation of the Scriptures.

Extraits

Cet article écrit en langue arabe a paru dans les pages 51-71 du n° 1 / LXXXIIe année / janvier – juin 2008, de la revue de théologie semestrielle Al-Machriq (fondée en 1898 et éditée par les jésuites).

Avec l’aimable autorisation du P. Camille Hechaymi, s.j., directeur des éditions “Dar Al-Machriq” lors de la parution de l’article, il possible de lire ou télécharger (Pdf) cet article en cliquant ICI.

Pour toute information sur la revue et pour les abonnements, vous pouvez les contacter par téléphone au + 961 1 20 24 24.

Antoine Fleyfel

05.03.2008

1. Introduction

Ce travail liturgique à comme but de faire une comparaison entre deux « rites de couronnement » maronites, l’un manuscrit datant de 1306, et l’autre imprimé à Bkerké et datant de 1942.

La motivation d’un tel travail est la recherche des origines les plus lointaines du rituel de couronnement maronite. Par le biais du rituel de 1306 (qui est le plus ancien manuscrit de couronnement maronite que l’Eglise maronite possède) il est en effet possible de retrouver une forme théologico-liturgique bien ancienne qui se rapproche plus de la source liturgique syro-antiochienne que le rituel de 1942. De plus que le manuscrit est exempt de toute latinisation qui ne s’est faite systématique dans l’Église maronite qu’à partir du XVIe siècle. Quant au rituel de 1942, c’était le dernier rituel officiel qui fut imprimé XXe siècle, et qui ait obtenu l’aval du patriarche maronite.

Ce travail comparatif permettra aussi de pouvoir observer certains éléments latinisants dans le rite de 1942, ce qui pourrait être intéressant pour un travail de réforme liturgique ; comme par exemple la caractéristique orientale de l’onction avec l’huile lors du couronnement, qui a disparu avec l’influence latine.

Après avoir brièvement présenté les deux rituels et établi leurs structures, les comparaisons des différentes parties seront effectuées.

2. Rite du couronnement maronite selon le manuscrit de Bkerké (1306 A.D.).

2.1. Aperçu

Le manuscrit de Bkerké du rite de couronnement maronite qui date de l’année 1306 est écrit en langue syriaque. Son état est quelque peu dégradé à cause de l’humidité et d’autres facteurs naturels qui attaquent et détériorent parfois les manuscrits. Beaucoup de feuilles et de mots manquent. Le rite du couronnement est suivi par un rite de bénédiction des habits sacerdotaux et des nappes qui couvrent l’autel. Le nombre de ses pages est de 53.

2.2. Structure

I- Rite des fiançailles

a- Le prêtre s’assure du consentement des deux sujets.

b- Prière

b’- Autre prière

c- Prière sur l’huile

d- L’onction des fiancés et de tous les présents

II- Rite de la bénédiction des anneaux

a- Prière de la bénédiction des anneaux et des ceintures

b- Trisagion

c- Credo

d- Hymne de saint Ephrem chantée par le prêtre

e- Hymne chantée par le diacre

f- Mazmouro (chant) des lectures

g- Korouzouto

h- Le prêtre met les anneaux dans les mains des fiancés en récitant une prière

i- Le prêtre ceinture les fiancés en récitant une prière

j- Pater

k- Prière Finale

III- Rite du couronnement

a- Prière proclamée par le diacre (Hlof chayno)

b- Bo’outo de saint Jacques chantée par le prêtre portant les couronnes de sa main droite

c- Trisagion

d- Mazmouro (chant) des lectures

e- Lecture d’Ep 5, 22-27

f- Lecture de Mt 19 3-6

g- Korouzouto

h- Chant de louange (w léh léychou’ mchiho)

i- Hymne (Fchito)

j- Le diacre proclame: prions

k- Le prêtre joint les mains des époux et proclame trois fois une doxologie trinitaire

l- Prière

l’- Autre prière

m- Le prêtre met la couronne sur la tête de l’époux en récitant une prière

n- Le prêtre met la couronne sur la tête de l’épouse en récitant une prière

o- Prière

p- Le prêtre encense en chantant une hymne de saint Ephrem

q- Prière sur la tête de l’époux

r- Prière sur la tête de l’épouse

s- Prière sur les deux ensembles

s’- Autre prière

s’’- Autre prière

t- Le prêtre met sa main sur la tête de l’époux en récitant une prière, et puis lui ôte la couronne.

u- Le prêtre met sa main sur la tête de l’épouse en récitant une prière, et

puis lui ôte la couronne.

v- Prière sur les paranymphes

v’- Prière

w- Prière proclamée par le diacre

IV- Prières finales

a- Prière finale

b- Homélie ou quelques recommandations données par le prêtre aux nouveaux époux

c- Tous proclament trois fois : Amour dans le Christ, Kyrie eleison

3. Rite du couronnement maronite selon le livre des rites de Bkerké datant de 1942 A. D.

3.1. Aperçu

Le livre des « Rites maronites » de Bkerké fut édité l’an 1942 sous le mandat de sa béatitude le patriarche d’Antioche et de tout l’Orient Antoun Boutros Arida. Il est composé de 374 pages. Tout ce qui a rapport au rite du couronnement se trouve entre les pages 231-268. Ce livre est en langues syriaque et arabe (la transcription est en Karchouni). Un petit appendice indiquant la manière de la célébration des rites précède les rites des fiançailles et du couronnement.

3.2. Structure

I- Rite des fiançailles (qui selon les indications de livre doit se dérouler dans la maison de la fiancée).

a- Le prêtre s’assure du consentement des deux sujets

b- Les deux sujets répondent affirmativement

c- Le prêtre dit trois fois : “regardez, je suis par le témoignage des présents innocent de votre engagement”

d- Les deux se tiennent de la main droite, et le prêtre voile leurs mains par son étole et récite une prière

e- Ils se lâchent les mains et le prêtre récite une autre prière

II- Rite de la bénédiction des anneaux

a- Prière de la bénédiction des anneaux

b- Le prêtre met les anneaux dans les mains des fiancés en récitant une prière

c- S’il y a des ceintures et d’autres habits, le prêtre y récite une prière

d- S’il le veut, le prêtre ceinture les fiancés

e- Prière finale

III – Rite du couronnement (qui se déroule dans l’Eglise)

a- Avant de commencer le rite, le prêtre récite les prières qui précèdent le couronnement, telles les prières qui précèdent l’office.

b- Doxologie

c- Prière initiale

d- Tous récitent le psaume 128

e- Froumiyoun (avec encensement)

f- Sédro

g- Hymne

h- Prière de l’encens

i- Mazmouro (chant) des lectures

j- Lecture d’Eph 5, 22-27

k- Fétgamo

l- Lecture de Mt 19 3-6

m- Chant de louange

n- Homélie, ou quelques recommandations données par le prêtre aux nouveaux époux

o- Korouzouto

p- Hymne (Fchito)

q- Prise du consentement des deux époux

r- L’épouse et l’épouse se prennent par leurs mains droites, et le prêtre met le bout de son étole et sa main droite au-dessus de leurs et récite une prière

s- Le prêtre bénit les deux anneaux

t- Le prêtre leur met les anneaux dans leurs mains gauches et récite une prière

u- Prière de la bénédiction des couronnes

v- Couronnement de l’époux avec la récitation d’une hymne puis d’une prière

w- Couronnement de l’épouse avec la récitation d’une hymne puis d’une prière

x- Couronnement des paranymphes et prière

y- Tous chantent une hymne de saint Ephrem (Mchiho dadnah men maryam)

z- Le prêtre récite une prière sur la tête de l’époux et puis lui ôte la couronne

aa- Le prêtre récite une prière sur la tête de l’épouse et puis lui ôte la couronne

bb- Le prêtre récite une prière sur la tête des paranymphes et puis leur ôte leurs couronnes

cc-Prière

IV- Prière finale

a- Prière finale

4. Comparaison entre le rite de 1306 et celui de 1942

4.1. Comparaison entre les deux rites des fiançailles

| Rite de 1306 |

Rite de 1942 |

| a- Consentement |

a- Consentement |

|

b- Réponses affirmatives |

|

c- Proclamation du prêtre |

| b- Prière |

d- Les deux fiancés se tiennent par la main droite, et le prêtre voile leurs mains par son étole et récite une prière |

| c- Autre prière |

e- Ils se lâchent les mains et le prêtre récite une autre prière |

| d- Prière sur l’huile |

|

| e- Onction des fiancés et des présents |

|

Ce tableau comparatif montre une divergence dans la structure des deux rites des fiançailles. Certains éléments ont été préservés dans le rite de 1942, alors que d’autres ont été soit transformés, soit éliminés.

Le premier élément qui est celui de la prise du consentement des deux fiancés a été préservé par le nouveau rite, aucun changement n’est à souligner à ce niveau. Quant aux points “b” et “c” du rite de 1942, ils sont inexistants dans le manuscrit du 1306. Il se peut que la réponse des futurs fiancés soit comprise implicitement après la prise du consentement dans le rite de 1306. Une telle hypothèse pourrait être appuyée par la proclamation “c” du prêtre qui supposerait un consentement explicite : “regardez, je suis par le témoignage des présents innocent de votre engagement”.

Les prières “b” et “c” de 1306, et les prières “d” et “e” de 1942, sont presque les mêmes (cf. l’appendice). Mais ce qui est à noter est le nouveau cachet sacramentaire qu’a revêtu le rite : le prêtre utilise désormais son étole et prie sur les mains des fiancés. Cette procédure est inexistante dans l’ancien rite. Il est probable que cette coutume soit d’influence latine, puisque la théologie sacramentaire orientale antique utilise en général l’huile comme signe sacramentel.

La prière sur l’huile ainsi que l’onction sont inexistantes dans l’ancien rite : le “d” et le “e” de 1306 sont une spécificité de ce dernier. Il appert que l’onction était utilisée naguère, non seulement pour le baptême, la confirmation, l’onction des malades et le sacerdoce, mais aussi pour le mariage. La remise d’une telle pratique à jour inscrirait davantage le rite du mariage maronite dans le sillage d’une théologie syro-antiochienne antique.

Un autre fait est à souligner : les présents sont aussi oints par l’huile bénie. Ceci est peut-être un signe qui étend la responsabilité des fiançailles à toute la communauté (qui a offert les cadeaux).

4.2. Comparaison entre les deux rites de la bénédiction des anneaux

| Rite de 1306 |

Rite de 1942 |

| a- Prière de la bénédiction des anneaux et des ceintures |

a- Prière de la bénédiction des anneaux |

| b- Trisagion |

|

| c- Credo |

|

| d- Hymne de saint Ephrem chantée par le prêtre |

|

| e- Hymne chantée par le diacre |

|

| f- Mazmouro (chant) des lectures |

|

g- Korouzouto h- Le prêtre met les anneaux dans les mains des fiancés en récitant une prièreb- Le prêtre met les anneaux dans les mains des fiancés en récitant une prière c- S’il y a des ceintures et d’autres habits, le prêtre y récite une prièrei- Le prêtre ceinture les fiancés en récitant une prièred- S’il veut, le prêtre ceinture les fiancésj- Pater k- Prière finalee- Prière finale

Dans le rite de 1942, il s’agit dans “a” d’une bénédiction des anneaux, tandis que dans le rite de 1306, il s’agit dans “a” d’une bénédiction des anneaux et des ceintures. La bénédiction des ceintures pourrait évoquer tout un symbolisme de la pureté, de l’abstinence et de la virginité conjugale. Alors que même si la bénédiction des ceintures est mentionnée dans le nouveau rite, elle est désormais facultative et non essentielle comme dans le rite de 1306.

Entre les deux rites de la bénédiction des anneaux se trouve une divergence majeure. Toute une partie est omise dans le rite de 1942, à savoir: “b” Trisagion, “c” Credo, “d” hymne de saint Ephrem chantée par le prêtre, “e” hymne chantée par le diacre, “f” mazmouro (chant) des lectures, et “g” korouzouto. Beaucoup d’hypothèses peuvent être dites sur cette partie. On remarque cependant que la partie omise ressemble quelque peu à la structure de la première partie de la messe (la partie de la parole).

En ce qui concerne le Trisagion, sa présence peut être qualifiée d’ordinaire puisqu’il se trouve dans la messe et dans tous les offices liturgiques. Quant au Credo, il est de coutume orientale de le réciter dans la messe et à chaque prière liturgique (office).

Le manuscrit n’indique pas des lectures bibliques, mais le Mazmouro des lectures le suppose, bien qu’il puisse être parfois présent sans qu’il n’y ait des lectures à faire (comme dans certains offices nocturnes par exemple). Cependant le Korouzouto vient souvent se placer après les lectures bibliques.

Si dans l’ancien rite, il y a une bénédiction des anneaux et des ceintures dès la première prière, dans le nouveau rite, la bénédiction -facultative- des ceintures et des autres habits (inexistants dans 1306) vient se placer presque à la fin comme si elle n’était pas d’une très grande importance. La bénédiction des ceintures est facultative du moment qu’elle est obligatoire dans l’ancien rite.

La prière du Pater est omise du nouveau rite, alors que la prière finale est la même pour les deux rites.

Pourquoi y a-t-il eu tant d’omissions dans le nouveau rite ? Est-ce par ce que le rituel devenait trop long pour certains ? Ou est-ce un changement de mentalité sur certaines pratiques qui l’a entraîné ? Et la latinisation n’est-elle pas à l’œuvre ? Une recherche reste à faire à ce niveau.

4.3. Comparaison entre les deux rites de couronnement

|

a- Avant de commencer le rite, le prêtre récite les prières qui précèdent le couronnement, telles les prières qui précèdent l’office. |

|

b- Doxologie |

|

c- Prière initiale |

|

d- Tous récitent le psaume 128 |

|

e- Froumiyoun (avec encensement) |

|

f- Sédro |

|

g- Hymne (‘afifo) |

|

h- Prière de l’encens |

| a- Prière proclamée par le diacre (hlof chayno) |

|

| b- Bo’outo de saint Jacques chanté par le prêtre portant les couronnes de sa main droite |

|

| c- Trisagion |

|

| d- Mazmouro (chant) des lectures |

i- Mazmouro (chant) des lectures |

| e- Lecture d’Ep 5, 20-27 |

j- Lecture d’Ep 5, 22-27 |

|

k- Fétgamo |

| f- Lecture de Mt 19, 1-11 |

l- Lecture de Mt 19, 3-6 |

| g- Korouzouto |

m- Chant de louange (wleh leychou’ mchiho…) |

|

n- Homélie, ou quelques recommandations données par le prêtre aux nouveaux époux |

| h- Chant de louange (wleh leychou’ mchiho) |

o- Korouzouto |

| i- Hymne (Fchito) |

p- Hymne (Fchito) |

| j- Le diacre proclame: prions |

|

|

q- Prise du consentement des deux époux |

| k- Le prêtre joint les mains des époux et proclame trois fois une doxologie trinitaire |

r- L’épouse et l’épouse se prennent par leurs mains droites, et le prêtre met le bout de son étole et sa main droite au-dessus des leurs et récite une prière s- Le prêtre bénit les deux anneaux t- Le prêtre leur met les anneaux dans leurs mains gauches et récite une prièrel- Prière de la bénédiction des couronnesu- Prière de la bénédiction des couronnesl’- Autre prière m- Le prêtre met la couronne sur la tête de l’époux en récitant une prièrev- Couronnement de l’époux avec la récitation d’une hymne puis d’une prièren- Le prêtre met la couronne sur la tête de l’épouse en récitant une prièrew- Couronnement de l’épouse avec la récitation d’une hymne puis d’une prièreo- Autre prière sur l’épouse

x- Couronnement des paranymphes et prièrep- Le prêtre encense en chantant une hymne de saint Ephremy- Tous chantent une hymne de saint Ephrem (Mchiho dadnah)q- Prière sur la tête de l’époux r- Prière sur la tête de l’épouse s- Prière sur les deux ensemble s’- Autre prière S’’- Autre prière t- Le prêtre met sa main sur la tête de l’époux en récitant une prière, et puis

lui ôte la couronnez- Le prêtre récite une prière sur la tête de l’époux et puis lui ôte la couronneu – Le prêtre met sa main sur la tête de l’épouse en récitant une prière, et puis lui ôte la couronneaa- Le prêtre récite une prière sur la tête de l’épouse et puis lui ôte la couronnev- Prière sur les paranymphes

bb- Le prêtre récite une prière sur la tête des paranymphes et puis leur ôte leurs couronnesv’- Prièrecc- Prièrew- Prière proclamée par le diacre

Le premier fait très important à constater est la structure “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” du rite de 1942. C’est une structure très proche de celle de l’office et de la messe ; elle comprend une doxologie, une prière initiale, un psaume, un “houssoyo”, ce qui est inexistant dans l’ancien rite.

Depuis son début, le rite de 1306 diverge avec celui de 1942. La première prière (hlof chayno) proclamée par le diacre est inexistante dans le nouveau rite. Ceux qui précèdent, à savoir “b” et “c” sont aussi inexistants dans le rite de 1942. Il est à mentionner que le chant “b” chanté par le prêtre seul (portant les couronnes) est long. Et en ce qui concerne le Trisagion, c’est la deuxième fois qu’il apparaît dans la totalité du rite.

Les deux rites se rejoignent pour la première fois dans le Mazmouro des lectures: “d” dans 1306, et “I” dans 1942. Les textes des deux Mazmouro sont les mêmes.

Comme dans presque tous les rites maronites, les Mazmouro précèdent les lectures. La première lecture de saint Paul est presque similaire dans les deux rites, sauf que dans le rite de 1306 la lecture commence d’Ep 5, 20 et non d’Ep 5, 22 comme dans le nouveau rite.

Après la lecture de l’épître paulinienne, il est d’habitude de réciter dans l’Eglise maronite le Fétgamo, ce qui est le cas pour le rite de 1942 (k), et non pour celui de 1306. On ne récitait peut-être pas de Fétgamo naguère, ou sa récitation était tellement évidente qu’elle n’a pas été mentionnée ?

En ce qui concerne la lecture de l’Evangile (Mathieu) elle est presque la même dans les deux rites, sauf que celle de 1306 est plus longue. Dans l’ancien rite on lisait Mt 19, 1-11, tandis que dans celui de 1942, on ne lit que Mt 19, 3-6.

A la suite des lectures bibliques se trouvent deux éléments communs aux deux rites. Mais ce qui diffère est le Kourouzoto de 1306 qui est parallèle au chant de louange de 1942 et vice-versa. Quant à l’homélie, elle se dit dans le rite de 1942 après l’Evangile (n), alors qu’elle se situe dans le rite de 1306 à la fin, avec les prières finales.

Les deux rites se rejoignent à nouveau dans le chant Fchito, “h” pour 1306 et “p” pour 1942. Les paroles du chant sont les mêmes pour les deux rites.

La proclamation du diacre “prions” “j” dans 1306 est inexistante dans le rite de 1942.

La prise du consentement des deux époux (“q” dans 1942) est inexistante dans le rite de 1306. En effet, la prise de consentement est latine, et dans tous les rites orientaux originaires, il n’y a pas de prise de consentement pour le mariage. Le seul consentement que nous trouvons dans le rite est celui du rite des fiançailles, et il n’est pas tellement formel (il s’agit d’un simple consensus familial que le prêtre dirige).

L’acte de joindre les mains des deux époux existe dans les deux rites. Cependant, sa forme diffère un peu d’un rite à l’autre. Dans le nouveau rite, s’ajoute l’insertion de l’étole, et la doxologie primitive est développée.

Dans le nouveau rite se trouve une prière de la bénédiction des anneaux, et puis une mise des anneaux dans les mains gauches des époux (“s” et “t”). Cet acte liturgique est inexistant dans l’ancien rite. La seule mention des anneaux dans l’ancien rite se trouve dans la partie de la bénédiction des anneaux.

Les deux rites se rejoignent à nouveau dans une prière de la bénédiction des couronnes. Cette prière est la même dans les deux rites. Cependant, elle est précédée par une autre prière qui a le même thème et qui est plus longue dans l’ancien rite (l’).

Le couronnement de l’époux est le même dans les deux rites, sauf que dans celui de 1942 il y a un ajout d’une hymne. Le couronnement de l’épouse est le même dans les deux rites, sauf que le prêtre récite en premier lieu une prière “n” qui est chantée dans le nouveau rite “w”. Puis il récite une autre prière “o” qui est la même prière de “w” dans le nouveau rite.

Dans l’ancien rite, il n’y a pas de couronnement des paranymphes (“x” dans 1942). Les anciens considéraient seulement les époux roi et reine dans ce rite.

Derechef, les deux rites se rejoignent dans une hymne éphrémienne (“p” dans 1306 et “y” dans 1942). Les différences relevées à cet endroit sont : l’absence d’encensement dans le rite de 1942, ainsi que la disparition de quelques strophes du chant qui est désormais chanté par toutes l’assemblée, alors qu’il était chanté par le prêtre seul dans le rite de 1306.

La structure “q”, “r”, “s”, “s’”, “s’’” de l’ancien rite sont inexistant dans celui de 1942 qui ne fait aucune allusion à ce moment liturgique, ni aux prières récitées.

Les prières “t”, “u” et “v” de l’ancien rite, à savoir celles où le prêtre ôte les couronnes, et celles où il prie sur les paranymphes trouvent leurs parallèles dans “z”, “aa” et “bb” du nouveau rite. Sauf que dans l’ancien rite, l’action du découronnement des paranymphes est inexistante puisqu’ils n’ont pas été couronnés auparavant. Il existe aussi une légère différence dans l’action liturgique qui accompagne ces prières : dans l’ancien rite, le prêtre posait sa main sur la tête de l’époux ou de l’épouse, tandis que dans le nouveau, il se contente de lever sa main droite.

La prière “v’” de l’ancien rite est la même que l’autre “cc” du nouveau rite.

Avec la prière “cc”, le rite de couronnement de 1942 se clôt. Cependant, il existe un élément en plus dans le rite de 1306: la prière “w” proclamée par le diacre.

4.4. Comparaison entre les deux prières finales des rites

| Rite de 1306 |

Rite de 1942 |

| a- Prière finale |

a- Prière finale |

| b- Homélie ou quelques recommandations données par le prêtre aux nouveaux époux |

|

| c- Tous proclament trois fois: Amour dans le Christ, Kyrie eleison |

|

L’une des différences essentielles qui se trouvent dans ce rite se situe au niveau des prières finales. Le seul point commun est la prière “a” qui est la même dans les deux rites. Par la suite, l’homélie se situe à la fin du rite de 1306 qui s’achève par une triple proclamation de tous : Amour dans le Christ, Kyrie eleison.

5. Conclusion

Par le biais de cette étude comparative, il est possible de pendre conscience de la problématique liturgique du rite de couronnement maronite. Toute réforme de ce rite gagnerait beaucoup à s’inspirer de l’ancien rituel qui garde des formes liturgiques syro-antiochiennes bien anciennes. L’un des éléments liturgiques orientaux les plus importants est celui de l’utilisation de l’huile sacrée lors du sacrement. De plus qu’une telle comparaison permet de mettre en exergue les nouveautés et les influences subies du rite de 1942.

6. Références

– Le livre des rites maronites (en syriaque et arabe), Bkerké 1942, p. 231-268.

– Baissari Françis (Mgr), Rite ancien du couronnement maronite, Publications de l’institut de liturgie à l’université Saint Esprit n° 19, Kaslik 1994, p. 7-34.

Dr Antoine Fleyfel

Travail effectué en 1999 au Liban et modifié le 28 janvier 2008 à Paris.

Le Traité théologico-politique est-il un traité de tolérance religieuse en plus d’être un traité sur la liberté de philosopher ? Cette question est importante dans la mesure où la « liberté de philosopher » est au centre de la pensée spinoziste. Elle figure parmi les raisons qui ont poussé Spinoza à rédiger son traité. Mais est-ce que faire du Traité théologico-politique un traité de la liberté du philosophe et de la pensée implique la tolérance religieuse ? Cette question est posée à partir d’une constatation de l’importance de la notion de « tolérance religieuse » durant l’époque de Spinoza. Celle-là est débattue, (en raison surtout de questions d’ordre théologico-politique), et les traités sur la « tolérance » sont loin de manquer. Avant d’examiner la pensée de certains auteurs représentant cette vague de la tolérance religieuse, il serait opportun, pour plus d’éclaircissement, d’examiner la définition du terme « tolérance ».

Le « Dictionnaire de la langue philosophique », définit « Tolérance » de la sorte : « Lat. tolerentia, der. de tolerare, supporter (au propre et surtout au fig.). A. Dans un sens très large : action de tolérer, c.-à-d. d’admettre sans réaction défensive. Tolérance de l’organisme à des conditions anormales. Tolérance en ce qui concerne le poids ou les dimensions… […]. B. Dans l’acception la plus usuelle (morale, politique) : attitude concédant aux autres la liberté d’exprimer des opinions que l’on juge fausses et de vivre conformément à ces opinions. Syn. : permission, concession, autorisation, liberté, faculté, licence […] ».[1] Cette définition pourrait poser problème en raison de la parenté, sinon de l’adéquation qui est faite entre la liberté et la tolérance. Or, si tolérance est synonyme de liberté, la question de savoir si le Traité théologico-politique est un traité de tolérance ou de liberté est résolue. Mais, est-ce bien le cas ?

A partir du XVIe siècle[2], la tolérance commence à jouer le rôle d’une vertu[3]. Au moment de la Réforme et de la Contre-réforme, plusieurs vicissitudes politiques et religieuses (surtout des édits), ainsi que la croissance du pouvoir des Etats pousse d’aucuns à penser cette question. C’est aussi le problème de la cohabitation entre différentes confessions (des Eglises rivales surtout) qui rend urgent la recherche d’un système favorisant la coexistence.

Sébastien Castellion (1515-1563) fait partie des gens qui ont pensé cette question au XVIe siècle. Ce protestant et humaniste français se brouille avec Calvin et devient professeur de grec à Bâle. Il est très gêné par le supplice de Michel Servet[4] à Genève, et rédige une œuvre qui n’est que la riposte à ce supplice, et qui s’intitule : « Le traité des hérétiques, à savoir si on les doit persécuter, et comme on se doit conduire avec eux, selon l’advis, opinion et sentence de plusieurs auteurs » (1554). Cette œuvre apparaît comme une œuvre de tolérance dans le sens où il y invite à l’acceptation de l’autre. Il y a une norme commune voire une limite que personne n’a le droit de transgresser, et cette limite, Castellion la restreint tellement que presque toutes les communautés qui s’entretuent (notamment les réformés et les catholiques) peuvent s’y conformer. Après avoir formulé une définition de ce que le terme hérétique pourrait signifier : « nous estimons hérétiques tous ceux qui ne s’accordent avec nous en notre opinion »[5], il donne la définition de cette norme qui serait un principe de tolérance, de paix, et d’acceptation de l’autre : « Hors de ces deux articles fondamentaux : « un seul Dieu et Jésus-Christ son fils », tous les autres points de doctrine sur lesquels les chrétiens se séparent, tel que le baptême, l’âme, le libre arbitre, etc., sont déclarés indifférents »[6]. Pour appuyer sa thèse, il fait référence à certains Pères de l’Eglise, à Luther, à Brenz, à Erasme, à Calvin, et à lui-même. Pratiquement, cette norme théorique pouvait être à l’origine du dénouement du problème que vivaient catholiques et protestants au siècle de la Réforme, puisque les problèmes principaux au sujet desquels ils s’affrontaient étaient d’ordre institutionnel, sacramentaire, théologique, et ne portaient pas sur la question de l’unicité de Dieu, ou sur la filiation divine de Jésus (bien que Luther ait quelques restrictions sur certaines formulations christologiques, notamment chalcédoniennes, il reste fidèle à la tradition christologique dogmatique traditionnelle).